摘要:桂馥是清代著名学者、诗人,并工于书画、篆刻,一生著述丰赡,其《晚学集》《札朴》《未谷诗集》《后四声猿》等著作完成于云南任上,彰显了他的云南情怀,可见其文学成就与云南的密切关系。云南十年影响了桂馥在学术方面的进一步提升,却也是他放情诗书、寄情山水的绝妙之时。他的诗歌《南征草》真诚、质朴,既是实录,又有丰厚的学识;他的杂剧《后四声猿》绚美、深刻,既是传承,又有突破,达到了清代杂剧的最高成就。

关键词:桂馥;云南;诗;宦

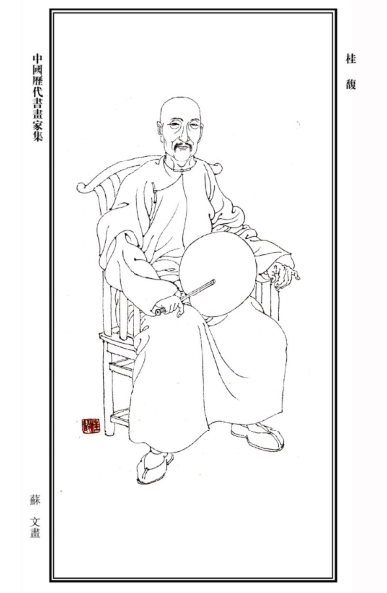

桂馥(1736—1805),山东曲阜人,祖籍江西临川。桂馥博雅多才,与段玉裁、朱骏声、王筠并称清代“说文四大家”,通经史,善小学,工书画,精金石,晓乐理。嘉庆元年(1796年)至嘉庆十年(1805年),他远宦云南,任永平县知县,期间曾在邓川、太和、顺宁等地任职,70岁时卒于任上。

一、戴花骑象:将赴云南的依依离歌

(一)曲阜里居的学养生成

桂馥,字冬卉,号未谷、雩门、渎井复民,又号肃然山外史、老苔、忍愧陋生。字号之繁复,与他的身世和交游密切相关。桂馥自述:“吾桂氏自临川迁曲阜,迄今三四百年”。至于迁徙的原因,同乡孔宪彝在《永平县知县桂君未谷墓表》中称:“明初迁清白二十户备至圣林庙洒扫,桂氏其一也。”桂馥有号“渎井复民”并刻有印章,常见其书法作品中,当是桂馥相当重视“清白”的家世渊源。“后录从征功,世袭尼山卫百户,遂为望族。”“望族”之后的家学渊源,加之圣人之地儒风雅韵的厚重,对桂馥早年里居时期的学养生成具有重要作用[1]。

(二)壮游天下的声名显赫

桂馥从30岁开始访学壮游。乾隆三十三年(1768年),33岁的桂馥以优行得入国子监学习,以后更是逐渐与翁方纲、戴震、阮元、纪昀、张问陶、王芑孙、龚丽正、王念孙、黄易、罗聘、尹秉绶等很多文化名人交情深厚。王培荀称:“未谷所交皆天下名士,在京师与诸公唱和,声噪辇下”(王培荀《乡园议旧录》),大概如此。乾隆五十四年(1789年),桂馥考中乡试举人,第二年考中会试进士,继续交游于京津、济南等地,其学术成就已经受到阮元等同时期一些大宗师的激赏。嘉庆元年(1796年)四月,经阮元举荐,时年61岁的桂馥被选授云南永平县知县。相交故旧依依惜别,纷纷为他饯行。“扬州八怪”之一的罗聘为他作《戴花骑象图》,众多酬和诗作即以此为题。其中,有像翁方纲“插花骑象训诸蛮,想见官清政务闲”这样对他远宦云南的清远之想,有赵怀玉“胡为逐风尘,将毋恋升斗”这样对他万里任微官的不解,有梅曾亮“先生翰墨世无伦,薄宦滇南寄此身”这样对他大德入僻疆的敬惜,也有张问陶“入世几人酬远志,留心他日寄当归”这样对他的担忧与牵挂。除此之外,当属纪晓岚与王芑孙的赠别诗清正有别。纪晓岚说“才人纵以官为戏,骑象簪花无此事,”希望桂馥“政暇仍稽古,官清自奈贫。”“定以诗书化百蛮,风琴雅管成邹鲁。”不仅肯定了桂馥前期的成就,也对他的云南之行寄予厚望。对即将到来的云南仕宦生涯,桂馥还是颇有心酸和无奈。面对亲朋好友的酬和,他也用诗表达自己的心境。在《赠别船山》一诗中,他以“珍重故人头已白,蛮烟瘴雨过滇池”表达了自己对万里之遥的担心。在《答同年陈荫山舍人送别》中,他以“只愁驿路抛书卷,犹望边民奉塾师”抒写自己对边民接受教化的期冀[2]。

(三)远宦云南的孤苦之旅

尽管心情忐忑,桂馥还是出发了。《未谷诗集·南征草》中的诗篇如实地记录了他远宦途中的“烦伤”和十年辗转的甘苦。“胡为万里投蛮荒,欲去不去心烦伤。”(《富春歌》)开篇即是满腹牢骚。《丁巳元日泊舟滕王阁下夜雨独酌》一诗写得最是精到。“夜半孤舟雨,客中元日春。云南万里路,嘉庆二年人。老为微官累,节当胜地新。有谁同剪烛,把酒更伤神。”(文中诗歌如无特殊说明,皆引自《未谷诗集》,下同。)桂馥夜雨独酌,最是怀念刚刚离别之际的诗酒酬唱,最能与李商隐当年的心境相洽。“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。”看得出心存希望,怀有期待。“有谁同剪烛,把酒更伤神。”看得出桂馥已然把远宦之行看成了暮年终旅。事实上,桂馥最终确实是卒于任上。该诗语言朴实、通俗易懂,然对仗工稳、用典精妙,实属不可多得的上乘佳作。此诗首联就对仗,加之极写旅途孤独之苦与宦海浮沉之倦,又有杜甫《旅夜书怀》的意趣[3]。

二、薄宦天涯:一官万里的自我慰藉

同大多数清代学者一样,桂馥也认为“万事皆本于经”,经史之学才是最重要的学问,所以并没有致力于诗词创作。王平先生认为,“桂馥并不想借诗歌传名千载,因此,他的诗大都是一时兴到之作;唯其如此,这些诗歌才更为真切自然地流露了他的精神世界,表现了他非凡的才华和学识,其中不少是精彩超群的佳制。”

(一)“独把一樽酒”的愁苦落寞

从山东曲阜到云南永平,可谓是关山万重。桂馥从富春江到滕王阁,从沅陵到泸溪,从小云南驿到漾濞,终于来到了离永平五里之外的宝峰寺。他难抑复杂的心情,写下《将至永平止宿宝峰寺》一诗:“去城五里隔溪流,先过招提拜壮侯。烈士功名真有命,微官进退只添愁。水田插稻春求雨,野火烧山夜照楼。禅榻安闲眠未足,寺钟早打五更头。”拜过关公,却不由为自己的进退发愁;闲观四野,流露出的又是父母官对农事的担忧。待到得县衙,见院子里居然有一株老桂,堪为天涯知己。还没有来永平的时候,桂馥就有称羡陶潜归田之词。现在看到荒败萧条县衙里的老桂丛菊,更起思乡之情。陶潜《归去来兮辞》中有:“三径就荒,松菊犹存。”桂馥的“故园荒三径”当是典于此。本是“清白”之家,清代官场的尔虞我诈显然不合他的心境。何况他当时已是经师大儒,“声噪辇下”,滇南乡间的粗陋岑寂怎能抚慰他一官万里的落寞。

汝年未二十,从我客历下。朔风透骨寒,单衣才至胯。汝气益盛张,大步前我马。一身兼数役,勤悴宵烛灺。意真宁辞劳,词色无须假。岁月曾几何,八年如是者。我今宦云南,相随万里征。登山作导引,宿舟夜支更。四月到滇池,辛苦实所经。忽然辞我去,泪下复吞声。宛转叩其故,知与同辈争。岂不念故主,性刚未能平。解我旧时衣,覆汝来时身。旧衣虽云敝,可以御风尘。慎毋负倔强,小心路旁人。羡汝先归客,伤我羁旅神。若逢旧游侣,道我白发新。

从诗的内容来看,相伴八年之久的仆人返乡,当是跟随桂馥奔走困顿,导致同辈歧视,所以要去干大事情了。桂馥虽很是不舍,却也不想耽误年轻人的发展。“旧衣虽云敝,可以御风尘。”关心是真的关心,寒碜却也真是寒碜!嘉庆四年(1799年)春,桂馥的夫人去世,他在《祭元妻乔君文》中提到:“前者远别,一何草草,君方遘疾,又苦食尽。余以例限促迫,不遑瞻顾,仅留一月粮。”桂馥的十年远宦,也是由于家中实在艰难,尽管这宦囊并没有真正解决他的窘迫。

(二)“宰官无事樽常满”的无为放达

尽管一生窘迫有加,桂馥依旧诗心远迈。他把目之所及、心之所系倾注于笔端,写就了人生暮年的瑰丽华章。在大理,他流连忘返,携客登楼,惊叹:“山作围屏十九叠,水如初月二三生。”(《大理》)“洱海倒衔三塔影,苍山横落半天霞。”(《游崇圣寺》)“㳽沮沙流多坼岸,浪穹水下尽成湍。”(《邓川》)在顺宁,他更是诗兴大发,佳作迭出:“雨过椿芽透,帘开燕子归。众山浮暖翠,小阁卷疏帷。”(《正月》)“天清片云尽,山远一雕盘。”(《顺宁行春》)

有些诗歌则是记录了他的云南交游。“草木虽云好,相对不相知。安得素心人,解我长相思。”(《寄刘寄庵》)刘大绅(1747-1828),字寄庵,云南宁州(今华宁县)人,祖籍江西临川,清代乾隆年间的进士,曾经出任山东新城、曹县、文登等地的知县,清正廉洁,关心民间疾苦,被称为“海右名宦”。在云南,他曾任五华书院山长,很多学者、文化名流都出自他的门下。最著名的有“五华五子”:太和李于阳、云州杨国翰(祖籍也是临川)、呈贡戴淳、昆明戴絅孙、楚雄池生春。桂馥与刘大绅都是祖籍临川,都是辗转鲁滇之间,都是官运不济但文才惊世。晚年相识相知,也算是一段佳话,足可告慰落寞的心情了。

虽是微官,并没有懒散。初到永平,就有“水田插稻春求雨”的诗句,心系苍生的大爱显然可见。“二月先听布谷鸣,人人尽道好收成。宰官无事樽常满,衙散凭栏看耦耕。”(《题小陂陀壁》)“县官日日卜甘雨,但听晚来击堂鼓。”(《祷雨》)“神前祷得连朝雨,布谷声中绿已齐。”(《点苍山下观稻》)天灯(有引)“莫愁小旱田无水,地气通和百物生。”(《闻蝉》)虽然“州郡劳人强自排,簿书终日案成堆。”(《衙斋日课图》)桂馥最关心的还是农事,毕竟,对于他这个七品县令来说,让老百姓吃上饭可是头等大事。在邓川任上时,他关心水患,出银五十两治理㳽沮河;在永平任上时,他关心交通,在城西菜园河上主持修建石拱桥,后人敬称为“桂公桥”,是永平县境内“现存修建较早的石拱桥”[4]。

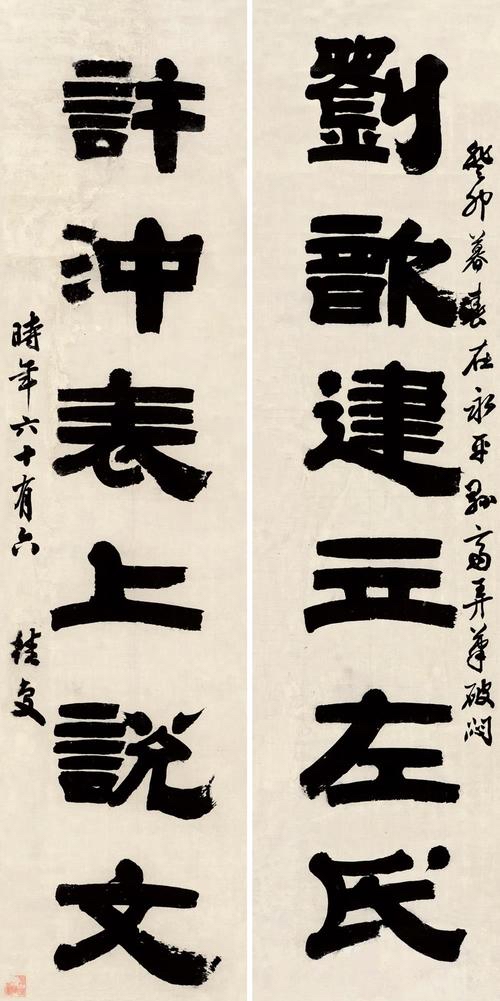

(桂馥六十六岁时书于永平)

三、老年放情:人生暮年的悲凉挽歌

十年远宦,衙斋荒肃,疫疠时作,桂馥穷愁孤苦。人生的尽头,桂馥是在永平度过的。他“日夕顾影,满引独醉。”友人劝他再纳姬妾,他大笑拒绝,但却引起了“放情”之思,成就了人生暮年的“放情”绝唱——《后四声猿》。

(一)寄情放情之悲歌

桂馥仿照徐渭《四声猿》的体式,创作了《后四声猿》,包括《放杨枝》《题园壁》《谒府帅》《投溷中》四部杂剧,描写了四位诗人的故事。《放杨枝》写白居易年老多病,欲命家中歌妓樊素自行择配改嫁,而又不能忘情;《题园壁》写陆游前妻唐琬不见容于陆母,放归后再嫁赵士程,后与陆游在沈园不期而遇,陆游挥泪赋《钗头凤》题于壁上;《谒府帅》写苏轼为凤翔判官,因不会逢迎,请谒府帅竟不得见,一怒之下醉游东湖;《投溷中》写李贺死后,其表兄黄居难忌才,将其遗稿尽数投入厕所,最后受到阴司的惩罚。这四部作品都是短篇,长者不过两千字,短者才有数百字。孙雅芬认为:“单折短剧的体制为主体情感的表达提供了便利,使主体更好地追思怀古,表现自我价值及旨趣。[5]”由此看来,桂馥的创作不是为了搬演,而只是为了寄情。《后四声猿》演绎的是前人旧事,抒发的确是桂馥自己的真实情感。在《后四声猿序》中,王定柱指出:“先生才如长吉,望如东坡,齿发衰白如香山,意落落不自得。乃取三君轶事引宫按节,吐臆抒感,与青藤争霸风雅。独《题园壁》一折,意于戚串交游间当有所感。”桂馥有才有志,然而只是边陲微官,也只能借用前人旧事,“浇自己之块垒”了。郑振铎指出:“馥写此四剧时,年近七十,然于《放杨枝》《题园壁》一剧,遣辞述意,缠绵悱恻,若不胜情。婉妮多姿,盖有过于少年作家。老诗人固犹未能忘情耶。[6]”桂馥自己也说:“想白傅此时,亦深悔当年多此一素,惹出一番凄凉景色,搅乱老怀也。余既裁诗以报友人,又成《放杨枝》一套。嗟乎!余岂不及情者哉。[7]”先生“及情”,但何处“寄情”?无处寄情,但可以放情。于是就有了这《后四声猿》。

(二)遒逸绚丽之华章

在艺术成就上,《后四声猿》达到了令人瞩目的高度。四部剧作虽为短制,但戏剧性较强,语言华美流畅,人物刻画惟妙惟肖、生动感人,如白居易的多情、陆游的悔恨、苏轼的愤激、黄居难的忌妒,跃然纸上。郑振铎对其赞誉有加:“馥虽号经师,亦为诗人,《后四声猿》四剧,无一不富于诗趣。风格之遒逸,辞藻之绚丽,盖高出自号才士名流之作远甚。似此隽永之短剧,不仅近代所少有,即求之元明诸大家,亦不易二三遇也。”以四部短剧竟得如此评价,桂馥可以含笑九泉了。在《清人杂剧初集序》中,郑振铎认为清剧在雍正、乾隆时期达到“全盛”,“心余、笠湖、未谷,尤称大家,可谓三杰。[6]”

四、结语

云南的十年是桂馥人生中的最后时光。他一方面勤理政务,关心民间疾苦,“‘政简刑清’,使四方平静无扰,百姓安居乐业[8]”;另一方面编修整理自己的文稿。他的《晚学集》《札朴》《未谷诗集》《后四声猿》等最终完成于云南任上,彰显了他的云南情怀,可见其文学成就与云南的密切关系。云南的十年影响了桂馥在学术方面的进一步提升,却是他放情诗书、寄情山水的绝妙之时。他的诗歌《南征草》真诚、质朴,既是实录,又有着丰厚的学识;杂剧《后四声猿》绚美、深刻,既是传承,又有突破,达到了清代杂剧的最高成就。桂馥在云南诗宦十年,卒于官;他的儿子常丰扶柩归葬,卒于途。不禁令后人扼腕长叹。

参考文献:

[1]张毅巍.桂馥年谱[D].哈尔滨师范大学,2011.

[2]王培荀.乡园忆旧录[M].济南:齐鲁书社,1993.12.

[3]桂馥.未谷诗集[M].清道光二十一年刻本.

[4]永平县志编纂委员会.永平县志[M].昆明:云南人民出版社,1994.11.

[5]孙雅芬.桂馥研究[M].北京:人民出版社,2010.9.

[6]郑振铎.中国文学研究[M].北京:人民文学出版社,2000.1.

[7]王绍曾,宫庆山.山左戏曲集成[M].上海:上海古籍出版社,2007.12.

[8]山东省曲阜市地方史志编纂委员会.曲阜市志[M].济南:齐鲁书社,1993.7.

原文来源:《文苑》2024年第13期。

作者简介:孔镭(1973- ),男,汉族,山东泗水人,滇西科技师范学院人文学院副教授,文学硕士,研究方向:比较文学、古典诗词。

初审:孔镭 复审:沐尊凤 终审:董庆保